9/14 初秋の信州・越後遠征 六日目 飯山線駅めぐり その1

この日からは2日間かけて飯山線の駅を巡ります

終点の長野で8:35発普通戸狩野沢温泉行き129D(キハ111-211+キハ112-211)に乗り換え

乗り換え時間を利用してキオスクでこの日の昼食と夕食を購入

沿線は山深く食料調達の機会に恵まれそうにないのでここで買っておきます

9:31着の信濃平で下車

開けた田園地帯にある駅で、駅舎は有蓋救援車ワフ29737を再利用したいわゆるダルマ駅舎です。北海道でよく見かけるものとは種車も違いますが、転用にあたっての改造の仕方も随分と異なるようです

駅舎内は居心地がいいのかあちらこちらにアマガエルが住み着いています

20分ほどの滞在時間で7匹を見つけました

車内はゲートボールかなんかの用具を持ったお年寄りの集団で賑やかでしたが、途中の横倉で降りて一気に静かになりました

下水内郡栄村の玄関口で、多くの列車の交換が行われる運行拠点駅ですがCTC化によって簡易委託化されています

駅舎は平成16年に改築された合築駅舎で、ギャラリーや喫茶店が併設されています

駅は長野新潟県境近くの山間にあり、冬は豪雪に見舞われます

飯山市街地の北部にある駅で、平成13年改築の駅舎は和風デザインです

飯山も小さな地方都市に過ぎませんが、森宮野原へ向かう途中車窓に見た山間の景色と比べれば随分大きな町のように思えてしまいます

千曲川沿いの高台にある小さな駅で、昨年の平均乗車人員はわずか5人と利用客は少ないものの簡易委託の窓口が設置されています

駅舎は平成22年改築

駅務室の中で駅員さんが流しているラジオの音がのんびりとした秋の空気の中に響いていて実にのどかな雰囲気です

おそらく旧駅舎に掲げてあったものでしょうが、単なる飾りのようで、駅務室からカチッカチッという音とともに煙草の煙が流れてきました

駅員さんが突然煙草を吸い出すなんてなんとも昭和らしい光景です

まあこれだけのどかなところなら気にする人もほとんどいないのでしょうが

集落より高い位置にあるホームと待合室だけの駅です

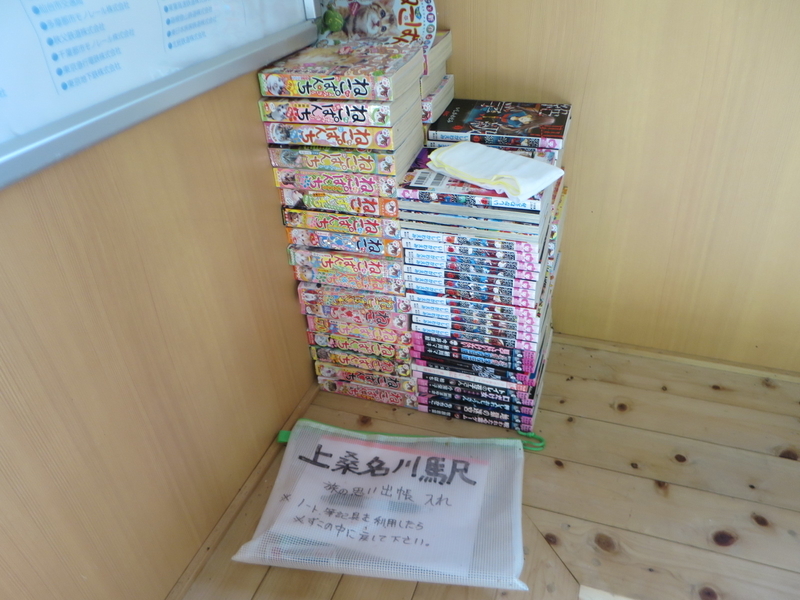

列車を待つ人が退屈しないようにという配慮だとしてもあまりにも数が多すぎるのでは(特にねこぱんち)

平成21年改築の駅舎は随分と大きなものですが、保線作業員休憩所や倉庫が大部分を占めているため待合室は狭いです

同じ列車から降りたおばあさんが「この駅誰もいないよ」と言っていて、最初は何のことかわかりませんでしたが、「9月1日より窓口営業休止」の貼り紙を見て納得しました

よく見ると「わ」がおかしいですがわざとなのか素で間違えたのかは不明

待合室の椅子の真正面に窓口がありますが、前述のように休止されていました

駅舎は平成18年改築

待合室が暗いので、信濃白鳥同様のセンサー式かと思いましたが入っても点灯しませんでした

貨車の車番は「ワム184266」と読めました

駅舎を撮影していると駅前に何台もの車が着き、お年寄りの集団が降りてきました

131Dの中で見かけた団体のようで、引率をしていたおじいさん曰く昔教員をやっていた人たちが久しぶりに集まってローンボウルズ(だったと思う、ゲートボールに似てるけど別のスポーツだと言っていた)の大会をしてから宴会をして、これから飯山へ帰るところだということでした

もうすっかり日が暮れてしまい、辺りは静寂に包まれています

まあ他の駅が小さな駅舎にしてはちゃんとデザインされているというのもありますが

御覧の通り駅舎の周りは闇に沈んでおり少し不安な気持ちにあります

発車が近づくと急に乗客が増え、席のほとんどが埋まっている状態となりました

飲み会帰りの酔っぱらったサラリーマンが乗っている辺りは山手線の終電と同じですが、奴隷船みたく乗客がぎっしりと詰め込まれているわけではありません

乗客の大半は越後田沢で下車し、津南でもかなり下車し越後田中でも2人降りたので足滝に着くころには車内は自分も含めてわずか3人だけになりました

自分以外の2人の乗客も下車し、列車は運転士だけを乗せて森宮野原へと去っていきました。他の2人も足早に駅前の闇の中へと消えていき自分一人が駅に残されます

右の白い明りは人家ではなくトンネルです

この日の訪問駅数は13、総訪問駅数は1899に達しました