4/1 総武本線駅めぐり

ようやく人身事故で乱れていたダイヤが正常に戻り始めたので、総武本線の駅を巡っていきます

落花生の産地として有名な八街市の代表駅で、平成16年4月に橋上化されています

駅舎の曲線デザインは、八街の「八」と落花生をモチーフにしたもので、写真の北口は駅前に落花生のモニュメントが設置されています

昭和33年に無人駅として開業した駅で、周辺の宅地化に伴う利用客増加で平成9年に有人化され、今年1月21日にはついに橋上化されました。自動改札こそ設置されていないものの、かつてはホーム一本に小さな木造駅舎があるだけの駅だったことを思えば、随分と出世した駅と言えそうです

雑木林に囲まれた山奥にある寂しい駅で、秘境駅とまではいきませんが「準秘境駅」といった感じの駅です。駅舎は日向のものとよく似た昭和55年改築のコンクリ駅舎で、ワインレッドに塗られていますが、かつてはクリーム色だったようです

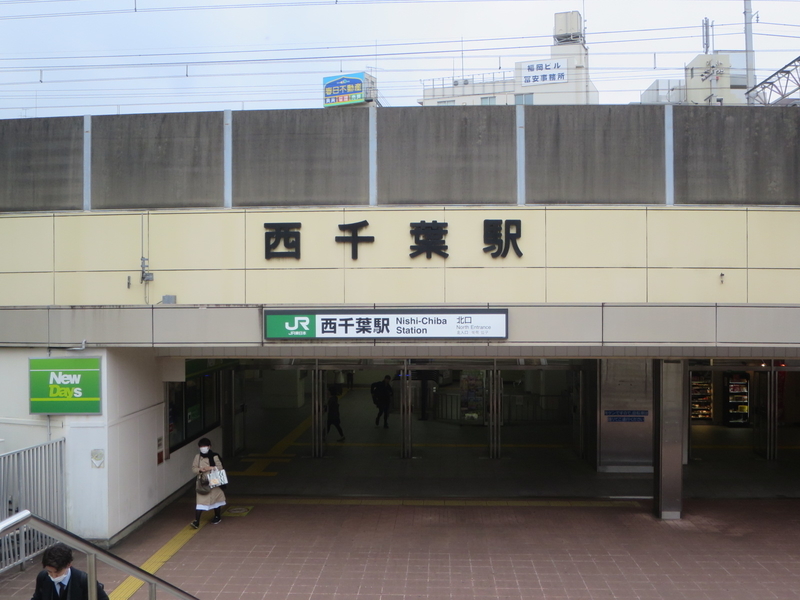

コンコースが駅前より一段低くなっている高架駅で、駅北側は千葉大学などがある文教地区となっています

京成の検見川駅近くに後から開業した駅で、昭和53年5月に橋上化されています

南口駅前では共産党の選挙演説が行われていて、ジジババが多く集まっていたのでろくな写真が撮れませんでしたが、何故か警察が厳重に警備していました

ホームに戻ってからも駅前から演説が聞こえてくるわけですが、名前も知らない県議候補に続いて演説を始めたのは志位委員長。道理で警備が厳重だったわけです

青木昆陽が甘藷(サツマイモ)を試作した地にある駅で、昭和53年4月に橋上化されています

開業は昭和56年10月で、10年後の平成3年8月に京成幕張本郷駅が開業しています

終焉近い6扉車を選んであえて5号車に乗り込みます

昭和56年10月、幕張本郷と同時に開業した駅で、周辺は住宅街です。写真は北口

現在の駅舎は昭和27年10月に改築されたものとのことなので、テロによる被害を乗り越えた歴史の生き証人とも言えそうです

ホームの支柱なども開業時以来と思われるレトロなもので、戦前の高架駅の雰囲気を今に伝えています。テロの被害を受けても焼け残る辺り、この時代の高架駅はよっぽど丈夫に造られているんでしょうね。都会の駅というのは移り変わりが激しいにも関わらず大阪環状線なんかでもしっかりと残っているわけですし

浅草橋17:05発各駅停車三鷹行き1655B(クハE230-538)と新宿17:27発山手線外回り1717G(モハE234-72)を乗り継いで帰宅。総武本線も残すところ松尾~松岸の各駅のみとなりました

この日の新規訪問駅は15、総訪問駅数は2788に達しました