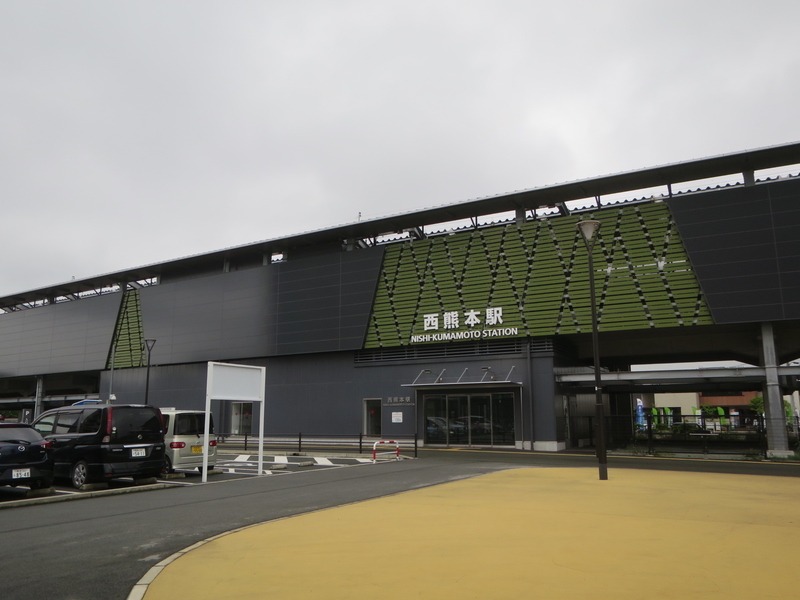

5/1 GW九州遠征 鹿児島本線・三角線駅めぐり

駅舎のすぐ後ろを、九州新幹線の高架が通っています

分岐駅の割にホームは島式1面2線と簡素ですが、旧駅舎時代には2面3線の国鉄型配線だったようで、かつての1番線は側線として残っています

駅前にある緑川郵便局は、名前にちなんで壁が緑一色に塗られていました

空襲を乗り越えた駅舎は、大正6年12月に改築されたもので、上屋を支えるアーチ形の柱がなかなかオシャレです

ホームを撮影しているとDE10牽引のSL人吉が通過していきました

SLの不調で牽引機を変更したそうですが、これはこれで珍しいので、良いものを見れてラッキーだと思います

かつては駅舎のあった相対式ホームの駅で、解体された駅舎の土台や階段が遺跡のように残っています。ホームもかつての繁栄を表す不釣り合いに長いもので、紀勢本線(旧参宮線)の駅や関西本線の非電化区間の駅と似たものを感じさせます

西熊本11:40発普通三角行き531D(キハ147-1044)で波多浦へ

海のすぐそばにある無人駅ですが、海辺を走る国道との間に家が建て込んだり木が繁っていたりするので、駅から海はほとんど見えません

かつてあった駅舎は土台を残すのみで、その上に待合所が建てられています

平成元年に開業した無人駅で、駅名の由来となったダムからは1.4㎞離れています

開業した時代が時代だけに待合所のデザインも派手で、周囲の景観から浮いています

駅前には家が2軒あるのみの寂しいところで、ランクは低そうですが一応秘境駅です

明治32年12月開業時に建てられた木造駅舎は熊本県最古のもので、国の登録有形文化財に指定されています。駅舎は宇土市がJRから買い取って「網田レトロ館」として駅カフェが併設されていますが、この日は祝日ということもあってお休みでした

網田14:06発普通三角行き535D(キハ47-8135)で赤瀬へ

駅周辺は鬱蒼とした山の中で、温暖な地域らしい植生がジャングルらしい風景を演出しています。どっからどう見ても山奥ですが、意外にも海は近く、海水浴客のための季節営業の駅として開業した経緯があります

相対式ホームの無人駅で、駅舎はありません

千丁町は、明治時代に千丁村として誕生した当時の面積が千町歩(約9.9平方キロ)に近かったことからその名が付いた自治体で、い草の生産日本一で知られていました

宇城市の代表駅で、旧下益城郡松橋町(現宇城市)が駅名の由来ですが、駅自体は隣の旧宇土郡不知火町(現宇城市)にありました。平成28年10月に橋上化され、それに合わせてホームも2面3線から1面2線に改められています。宇土は線路が側線だけ残ってホームは撤去されていましたが、松橋は線路が撤去されてホームだけが残っています。橋上化前の駅舎は倉庫のような個性的なデザインの木造駅舎でした

待合室には「コスモホール」という愛称がついていますが、学生がたむろしていたので写真は撮れませんでした